Синдром Марфана (СМ) – это второе по распространенности наследственное заболевание соединительной ткани. Клинические и патологические проявления его наблюдаются в глазной, сердечно-сосудистой и костной системах из-за миссенс-мутаций фибриллина 1 или вызванных мутациями инактивации рецептора 2 TGF-β.

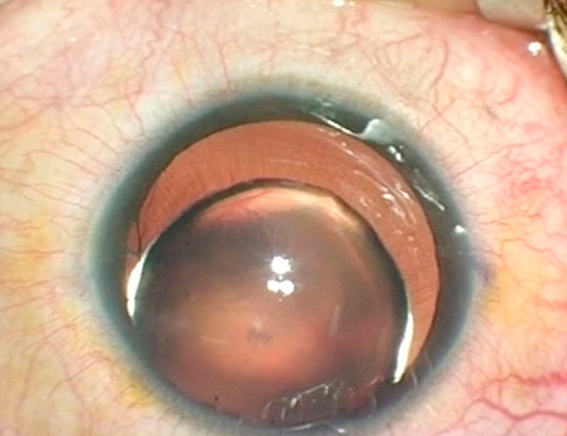

СМ характеризуется клинической неоднородностью и часто ассоциируется с эктопией, помутнением хрусталика, микросферофакией, колобомой хрусталика. Эктопия хрусталика – наиболее тяжелый клинический признак СМ, который приводит к монокулярной диплопии, высокому астигматизму, низкой остроте зрения. Менее частыми признаками СМ согласно критериям Ghents являются аномалии роговицы, увеличение осевой длины глазного яблока, гипоплазия радужки и цилиарной мышцы, приводящие к снижению способности к сужению зрачка. Роговичный астигматизм – нередкая проблема, сочетающаяся с СМ. На современном этапе развития офтальмохирургии общепризнанным методом коррекции роговичного астигматизма в ходе хирургии катаракты признана имплантация торической ИОЛ. В ряде случаев данная технология используется при нарушении связочного аппарата хрусталика и при его эктопиях. Ранее опубликованные клинические случаи показали, что транссклеральная фиксация модифицированных капсульных колец (МКК) или полимерных капсульных сегментов имеют решающее значение для поддержания стабильности ИОЛ у пациентов с нарушениями функции цинновой связки . Однако мало что известно об отдаленных послеоперационных исходах с точки зрения стабильности положения торических ИОЛ в капсульном мешке, фиксированном с помощью внутрикапсульных устройств. Данный клинический случай описывает позднее осложнение, развившееся после операции по поводу эктопии хрусталика у пациента с СМ в виде капсульного контракционного синдрома с дислокацией ИОЛ в виде её наклона и вывиха одного из гаптических элементов из капсульного мешка.

Читать далее

Клинические случаи в офтальмологии №1 2022

СМ характеризуется клинической неоднородностью и часто ассоциируется с эктопией, помутнением хрусталика, микросферофакией, колобомой хрусталика. Эктопия хрусталика – наиболее тяжелый клинический признак СМ, который приводит к монокулярной диплопии, высокому астигматизму, низкой остроте зрения. Менее частыми признаками СМ согласно критериям Ghents являются аномалии роговицы, увеличение осевой длины глазного яблока, гипоплазия радужки и цилиарной мышцы, приводящие к снижению способности к сужению зрачка. Роговичный астигматизм – нередкая проблема, сочетающаяся с СМ. На современном этапе развития офтальмохирургии общепризнанным методом коррекции роговичного астигматизма в ходе хирургии катаракты признана имплантация торической ИОЛ. В ряде случаев данная технология используется при нарушении связочного аппарата хрусталика и при его эктопиях. Ранее опубликованные клинические случаи показали, что транссклеральная фиксация модифицированных капсульных колец (МКК) или полимерных капсульных сегментов имеют решающее значение для поддержания стабильности ИОЛ у пациентов с нарушениями функции цинновой связки . Однако мало что известно об отдаленных послеоперационных исходах с точки зрения стабильности положения торических ИОЛ в капсульном мешке, фиксированном с помощью внутрикапсульных устройств. Данный клинический случай описывает позднее осложнение, развившееся после операции по поводу эктопии хрусталика у пациента с СМ в виде капсульного контракционного синдрома с дислокацией ИОЛ в виде её наклона и вывиха одного из гаптических элементов из капсульного мешка.

Читать далее

Клинические случаи в офтальмологии №1 2022