Полипоидная хориоидальная васкулопатия (ПХВ) считается разновидностью неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации (ВМД), однако существуют некоторые разногласия по поводу того, следует ли классифицировать ее как отдельную нозологическую единицу из-за различий в демографических и клинических особенностях (Laude A et al, 2010). Неоваскуляризация при ПХВ представляет собой аномальную ветвящуюся сосудистую сеть с аневризматическими расширениями, называемыми полипами (Wong CW et al, 2016). Распространенность полипоидной васкулопатии в различных регионах мира неодинакова. По оценкам специалистов, доля ПХВ среди пациентов азиатских национальностей с неоваскулярной ВМД составляет от 20 до 60% (Li Y et al, 2014). Напротив, у представителей европеоидной расы доля ПХВ значительно меньше и, как сообщается, составляет 8–30% случаев (Liew G et al, 2021).

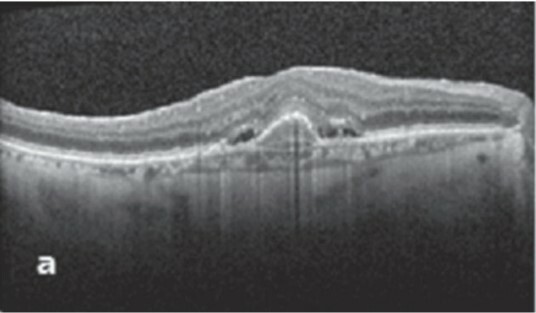

Ангиография с индоцианином зеленым (ICGA) считается наиболее надежным методом диагностики ПХВ, однако это исследование во многих странах не проводится рутинно, особенно в регионах, где это заболевание встречается редко. Флуоресцентная ангиография (ФАГ) – более распространенный метод визуализации, используемый для диагностики экссудативной ВМД. ФАГ может выявить наличие субретинальной жидкости и неоваскуляризации, но не позволяет четко визуализировать аневризматические поражения, что необходимо для постановки диагноза ПХВ. De Salvo G et al (2014) сообщили, что они смогли диагностировать ПХВ с чувствительностью 94,6% и специфичностью 92,9% на основании только данных оптической когерентной томографии (OCT): в пользу ПХВ свидетельствует наличие минимум трех из четырех нижеперечисленных признаков: множественные отслойки пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), отслойка ПЭС в виде острого пика, отслойка ПЭС в виде выемки и округлая гипорефлективная область под ПЭС. Liu R и соавт. (2016) диагностировали ПХВ с чувствительностью 89,4% и специфичностью 85,3% при наличии минимум двух из трех следующих признаков: отслойка пигментного эпителия, симптом «двойного слоя» и «протрузия в виде большого пальца» (thumb-like protrusion). Эти данные показывают, что ОСТ может быть очень полезным методом скрининга в тех регионах, где ICGA не выполняется рутинно.

Оптическая когерентная томография с увеличенной глубиной визуализации (enhanced depth imaging optical coherence tomography, EDI-OCT) представляет собой неинвазивный метод визуализации хориоидальных структур. По данным EDI-OCT оказалось, что субфовеальная толщина хориоидеи (subfoveal choroidal thickness – SFCT) у пациентов с разными подтипами ВМД существенно отличается: при ПХВ она значительно выше, чем при типичной ВМД (Kim SW et al, 2011). Поэтому патогенез ПХВ связывают с застойными явлениями в сосудистой оболочке, которые сопровождаются увеличением толщины хориоидеи (Kuroiwa S et al, 2014). Тем не менее толщина хориоидеи при ПХВ может варьировать без статистически значимой взаимосвязи с клиническими особенностями, остротой зрения и результатами лечения (Venkatesh R et al, 2020). Shin JY и соавт. (2015) показали, что большая толщина хориоидеи при ПХВ ассоциировалась с худшими анатомическими результатами лечения, тогда как в глазах с тонкой хориоидеей наблюдалась наибольшая степень анатомического, но не функционального улучшения. Kong M и соавт. (2017) получили противоположные данные: ПХВ с тонкой сосудистой оболочкой чаще встречается у пациентов пожилого возраста и ассоциируется с менее выраженным улучшением после первых трех последовательных анти-VEGF-инъекций.

Читать далее

Новое в офтальмологии № 1 2023

Ангиография с индоцианином зеленым (ICGA) считается наиболее надежным методом диагностики ПХВ, однако это исследование во многих странах не проводится рутинно, особенно в регионах, где это заболевание встречается редко. Флуоресцентная ангиография (ФАГ) – более распространенный метод визуализации, используемый для диагностики экссудативной ВМД. ФАГ может выявить наличие субретинальной жидкости и неоваскуляризации, но не позволяет четко визуализировать аневризматические поражения, что необходимо для постановки диагноза ПХВ. De Salvo G et al (2014) сообщили, что они смогли диагностировать ПХВ с чувствительностью 94,6% и специфичностью 92,9% на основании только данных оптической когерентной томографии (OCT): в пользу ПХВ свидетельствует наличие минимум трех из четырех нижеперечисленных признаков: множественные отслойки пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), отслойка ПЭС в виде острого пика, отслойка ПЭС в виде выемки и округлая гипорефлективная область под ПЭС. Liu R и соавт. (2016) диагностировали ПХВ с чувствительностью 89,4% и специфичностью 85,3% при наличии минимум двух из трех следующих признаков: отслойка пигментного эпителия, симптом «двойного слоя» и «протрузия в виде большого пальца» (thumb-like protrusion). Эти данные показывают, что ОСТ может быть очень полезным методом скрининга в тех регионах, где ICGA не выполняется рутинно.

Оптическая когерентная томография с увеличенной глубиной визуализации (enhanced depth imaging optical coherence tomography, EDI-OCT) представляет собой неинвазивный метод визуализации хориоидальных структур. По данным EDI-OCT оказалось, что субфовеальная толщина хориоидеи (subfoveal choroidal thickness – SFCT) у пациентов с разными подтипами ВМД существенно отличается: при ПХВ она значительно выше, чем при типичной ВМД (Kim SW et al, 2011). Поэтому патогенез ПХВ связывают с застойными явлениями в сосудистой оболочке, которые сопровождаются увеличением толщины хориоидеи (Kuroiwa S et al, 2014). Тем не менее толщина хориоидеи при ПХВ может варьировать без статистически значимой взаимосвязи с клиническими особенностями, остротой зрения и результатами лечения (Venkatesh R et al, 2020). Shin JY и соавт. (2015) показали, что большая толщина хориоидеи при ПХВ ассоциировалась с худшими анатомическими результатами лечения, тогда как в глазах с тонкой хориоидеей наблюдалась наибольшая степень анатомического, но не функционального улучшения. Kong M и соавт. (2017) получили противоположные данные: ПХВ с тонкой сосудистой оболочкой чаще встречается у пациентов пожилого возраста и ассоциируется с менее выраженным улучшением после первых трех последовательных анти-VEGF-инъекций.

Читать далее

Новое в офтальмологии № 1 2023